公元前221年,秦王嬴政完成了统一大业,建立了中国历史上第一个高度集权的“大一统”的专制主义王朝。秦王朝执政短暂,公元前207年被民众武装暴动推翻。秦短促而亡,其失败,在后世长久的历史记忆中更多地被赋予政治教训的意义。然而人们回顾秦史时,往往也都会追溯到秦人从立国走向强盛的历程,对秦文化的品质和特色有所思考。许多学者就此进行了长期的认真研究,得考古发掘收获等多重证据之功,相关认识有所深入。

“虽在僻陋之国,威动天下”

秦人有早期以畜牧业作为主体经济形式的历史。《史记·秦本纪》说秦人先祖柏翳“调驯鸟兽,鸟兽多驯服”,《汉书》则作“育草木鸟兽”(《百官公卿表上》),“养育草木鸟兽”(《地理志下》),经营对象包括“草木”,反映农业和林业在秦早期经济形式中曾经具有相当重要的地位。秦作为政治实体,在两周之际得到正式承认。秦人起先在汧渭之间开辟畜牧业基地,又联络草原部族,团结西戎力量,国力逐渐强大,后来向东发展,在雍(今陕西凤翔)定都,成为西方诸侯,与东方列国发生外交和战争关系。秦国的经济进步,有利用“周余民”较成熟农耕经验的因素。秦穆公时代“益国十二,开地千里,遂霸西戎”,“广地益国,东服强晋,西霸戎夷”(《史记·秦本纪》),是以关中西部地区作为根据地实现的崛起。

史书明确记载,商鞅推行变法,将秦都由雍迁到了咸阳。《史记·商君列传》记载,商鞅任大良造,“居三年,作为筑冀阙宫庭于咸阳,秦自雍徙都之。”定都咸阳,是秦史具有重大意义的事件,因此形成了秦国兴起历史过程中的显著转折。迁都咸阳,有将都城从农耕区之边缘转移到农耕区之中心的用意。定都咸阳,是秦政治史上的辉煌亮点。商鞅颁布的新法,有扩大农耕的规划、奖励农耕的法令、保护农耕的措施。于是使得秦国在秦孝公—商鞅时代实现了新的农业跃进。而指导这一历史变化的策划中心和指挥中心,就在咸阳。咸阳附近也自此成为关中经济的重心地域。《史记·封禅书》说:“霸、产、长水、沣、涝、泾、渭皆非大川,以近咸阳,尽得比山川祠,……”说明“近咸阳”地区水资源得到合理利用。关中于是“号称陆海,为九州膏腴”(《汉书·地理志下》),被看作“天府之国”(《史记·留侯世家》)。

回顾春秋战国时期列强竞胜的历史,历史影响比较显著的国家,多位于文明程度处于后起地位的中原外围地区。其迅速崛起,对于具有悠久文明传统的“中国”即黄河中游地区,形成了强烈的冲击。这一历史文化现象,就是《荀子·王霸》中所说的:“虽在僻陋之国,威动天下,五伯是也。”“是皆僻陋之国也,威动天下,强殆中国。”“五霸”虽然都崛起在文明进程原本相对落后的“僻陋”之地,却能够以新兴的文化强势影响天下,震动中原。“五霸”所指,说法不一,如果按照《白虎通》有关“五伯”的说法,是包括秦穆公,即所谓“秦穆之霸”的。

在战国晚期,七雄之中,以齐、楚、赵、秦为最强。到了公元前3世纪的后期,则秦国的军威,已经势不可当。在秦孝公与商鞅变法之后,秦惠文王兼并巴蜀,宣太后与秦昭襄王战胜义渠,实现对上郡、北地的控制,使秦的疆域大大扩张,时人除“唯秦雄天下”(《史记·鲁仲连邹阳列传》)之说外,又称“秦地半天下”(《史记·张仪列传》)。秦国上层执政集团可以跨多纬度空间控制,实现了对游牧区、农牧并作区、粟作区、麦作区以及稻作区兼行管理的条件。这是后来对统一王朝不同生态区和经济区实施全面行政领导的前期演习。当时的东方六国,没有一个国家具备从事这种政治实践的条件。

秦兼并天下,“如暴风雷雨,闪击中原”

关于秦统一的形势,翦伯赞形容,“如暴风雷雨,闪击中原”,证明“任何主观的企图,都不足以倒转历史的车轮”(翦伯赞:《秦汉史》,北京大学出版社1983年版,第8页)。秦的“统一”,有的学者更愿意用“兼并”的说法。注意“历史的车轮”之说,应当理解当时社会意识向往“天下”“定于一”(《孟子·梁惠王上》)的共同倾向。《公羊传·隐公元年》首见“大一统”说。而儒学之外的其他学派,也有相近的文化表现。如《庄子·天道》:“帝道运而无所积,故天下归。”“帝王天子之德也……功大名显而天下一也。”又说“一心定而王天下”。《墨子·尚同中》:“选择天下贤良圣知辩慧之人,立以为天子,使从事乎一同天下之义。”《荀子·不苟》也说“总天下之要,治海内之众”。作为法家思想的集大成者,《韩非子》一书中“天下”这一语汇出现频度最高,达267次。如《解老》“进兼天下”,《饰邪》“强匡天下”,《制分》“令行禁止于天下”等。成书于秦地的《吕氏春秋》可见“天下”凡281次。

秦统一的实现,后人称之为“六王毕,四海一”(杜牧:《阿房宫赋》)。其实,秦始皇完成统一的空间范围,并不限于黄河流域和长江流域原战国七雄统治的地域,亦包括对岭南珠江流域的征服以及“西北斥逐匈奴”(《史记·秦始皇本纪》)。据《史记·白起王翦列传》,“(王翦)虏荆王负刍,竟平荆地为郡县,因南征百越之君”。从记述次序看,事在王贲、李信“破定燕、齐地”及“秦始皇二十六年,尽并天下”之前。远征南越,是秦统一的战略主题之一。而蒙恬经营北边,又“却匈奴七百余里”(《史记·秦始皇本纪》)。南北两个方向的进取,使得秦王朝的版图远远超越了秦本土与“六王”故地的总和。

秦实现统一的原因

在对于秦文化的讨论中,不可避免地会导入这样的问题:为什么战国七雄的历史竞争中最终秦国取胜?为什么是秦国而不是其他国家完成了统一这一历史进程?

应当怎样认识秦人实现统一的原因?按照秦始皇自己的宣传,称“德并诸侯”“烹灭强暴”,又说:“寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。”(《史记·秦始皇本纪》)自诩立足正义以“诛暴乱”,同时有赖“宗庙之灵”。而贾谊《过秦论》“续六世之余烈”的说法,也肯定秦王政前代君主的历史作用。李斯的总结,突出强调其政策和策略的合理:“谨奉法令,阴行谋臣,资之金玉,使游说诸侯,阴修甲兵,饰政教,官斗士,尊功臣,盛其爵禄”(《史记·李斯列传》)。

司马迁《史记》曾归结为“天命”,又有“若天所助”的说法:“是善用兵,又有天命。”(《周本纪》)“论秦之德义不如鲁卫之暴戾者,量秦之兵不如三晋之强也,然卒并天下,非必险固便形埶利也,盖若天所助焉。”(《六国年表》)

对于秦所以能够实现统一的原因,近世尤多有学者讨论。有学者认为,秦改革彻底,社会制度先进,是主要原因。曾经负责《睡虎地秦墓竹简》定稿、主持张家山汉简整理并进行秦律和汉律对比研究的李学勤曾经指出:“睡虎地竹简秦律的发现和研究,展示了相当典型的奴隶制关系的景象。”“有的著作认为秦的社会制度比六国先进,笔者不能同意这一看法,从秦人相当普遍地保留野蛮的奴隶制关系来看,事实毋宁说是相反。”(《东周与秦代文明》,上海人民出版社2007年版,第290~291页)

对于秦富国强兵、终于一统的具体条件,可以进行技术层面的分析。秦国在水利经营、交通建设、机械发明、动力革命等方面体现的优势,实现了国家综合实力的上升,成为在军事竞争中势不可当的重要因素(王子今:《秦统一原因的技术层面考察》,《社会科学战线》2009年第9期)。而管理方式的进步与铁质工具的普及,也表现出对东方六国的某种意义上的超越。秦的学术文化倾向特别注重实用之学的特点(王子今:《秦文化的实用之风》,《光明日报》2013年7月15日),与这一历史现象有关。秦在技术层次的优胜,使得秦人在兼并战争中能够“追亡逐北,伏尸百万”,“宰割天下,分裂河山”,最终“振长策而御宇内”,“履至尊而制六合”(贾谊:《过秦论》)。当然,正如有的学者所指出的,“秦国专制君权较早就发展出了相当之高的政治控制和社会动员能力”(阎步克:《士大夫政治演生史稿》,北京大学出版社1996年版,第226页),能够“有效地规范行政秩序和官员行为”,“保证行政机器的精密运转”(阎步克:《波峰与波谷——秦汉魏晋南北朝的政治文明》,北京大学出版社2009年版,第56页),也是重要的原因。从秦执政者自我宣传的言辞看,若干措施“使秦国成为战国七雄中政治最为清明的国家”(陈苏镇:《〈春秋〉与汉道:两汉政治与政治文化研究》,中华书局2011年版,第10页),而这正是能够“武威旁畅,振动四极,禽灭六王”(《史记·秦始皇本纪》)的重要条件。

“二千年来之政,秦政也”

秦的统一,是中国史的大事件,也是东方史乃至世界史的大事件。对于中华民族的形成,对于后来以汉文化为主体的中华文化的发展,对于统一政治格局的定型,秦的创制有非常重要的意义。秦王朝推行郡县制,实现中央对地方的直接控制。皇帝制度和官僚制度的出现,也是推进政治史进程的重要发明。秦始皇时代实现了高度的集权。皇室、将相、后宫、富族,都无从侵犯或动摇皇帝的权威。执掌管理天下最高权力的,唯有皇帝。“夫其卓绝在上,不与士民等夷者,独天子一人耳。”(章太炎:《秦政记》)与秦始皇“二世三世至于万世,传之无穷”(《史记·秦始皇本纪》)的乐观设想不同,秦的统治未能长久,但是,秦王朝的若干重要制度特别是皇帝独尊的制度,却成为此后两千多年政治史的范式。后来历代王朝的行政体制形式有所不同,但是皇权至上的专制主义性质并没有改变。秦政风格延续长久,对后世中国有长久的规范作用,也对东方世界的政治格局形成了影响,如毛泽东诗句所谓“百代都行秦政法”。而谭嗣同对自秦以来君权“横暴”进行激烈批判,称“故当以为二千年来之政,秦政也,皆大盗也”(谭嗣同:《仁学》)。

秦王朝在全新的历史条件下带有试验性质的经济管理形式,是值得重视的。货币的统一,度量衡的统一,创造了经济进步的条件。其他经济措施,在施行时有得有失。秦时由中央政府主持的长城工程、驰道与直道工程、阿房宫工程等规模宏大的土木工程的规划和组织,表现出经济管理水平的空前提高,也显示了相当高的行政效率。秦王朝经济管理的军事化体制,以苛急的政策倾向为特征。而以关中奴役关东的区域经济方针显现的弊病,也为后世提供了深刻的历史教训。秦多以军人为吏,必然使各级行政机构都容易形成极权专制的特点,行政和经济管理于是有军事化的风格,统一后不久即应结束的军事管制阶段在实际上无限期延长,终于酿成暴政。

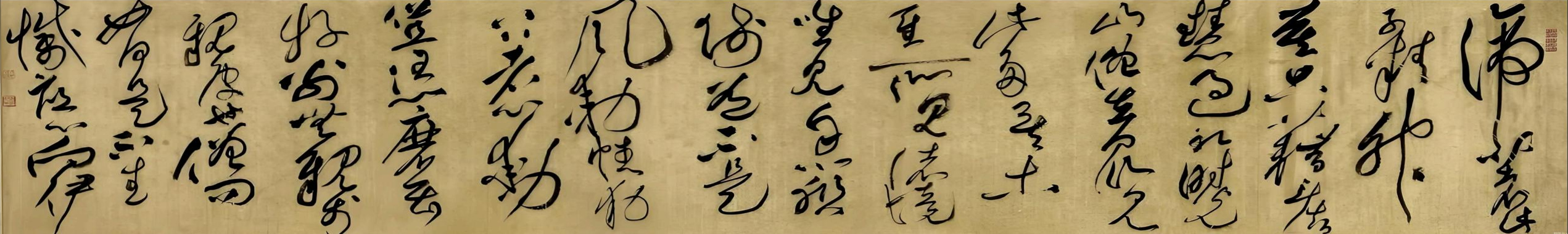

秦王朝的专制统治表现出高度集权的特色,其思想文化方面的政策也具有与此相应的风格。秦王朝虽然统治时间不长,但是所推行的文化政策却在若干方面对后世有规定性的意义。“书同文”原本是孔子提出的文化理想。子思作《中庸》,引述了孔子的话:“今天下车同轨,书同文,行同伦。”“书同文”,成为文化统一的一种象征。但是在孔子的时代,按照儒家的说法,有其位者无其德,有其德者无其位,“书同文”实际上只是一种空想。战国时期,“书”不“同文”的情形更为严重。正如东汉许慎《说文解字叙》所说,“诸侯力政,不统于王”,于是礼乐典籍受到破坏,天下分为七国,“言语异声,文字异形”。于是,秦统一之后,以“秦文”为基点,欲令天下文字“同之”。秦王朝的“书同文”虽然没有取得全面的成功,但是当时能够提出这样的文化进步的规划,并且开始实践,应当说,已经是一个值得肯定的创举。

秦王朝在思想文化方面谋求统一,是通过强硬的专制手段推行有关政策的。秦始皇焚书坑儒,是商鞅“燔《诗》《书》而明法令”(《韩非子·和氏》)行为的继续,即企图以秦文化为主体实行强制性的文化统一。对于所谓“难施用”(《史记·封禅书》)“不中用”(《史记·秦始皇本纪》)的学说,不惜采用极端残酷的手段。对于这种文化政策,东方列国的知识阶层则以“吾为无用之学”,“秦非吾友”的态度予以抵制(《资治通鉴》卷七《秦纪二》)。

钱穆曾经发表的意见,我们未必完全赞同,但也许依然可以提供开拓思路的启示:“中国版图之恢廓,盖自秦时已奠其规模。近世言秦政,率斥其专制。然按实而论,秦人初创中国统一之新局,其所努力,亦均为当时事势所需,实未可一一深非也。”(钱穆:《秦汉史》,三联书店2004年版,第20页)

秦史的世界影响

李学勤《东周与秦代文明》将东周时代的中国划分为中原、北方、齐鲁、楚、吴越、巴蜀滇、秦7个文化圈。关于其中的“秦文化圈”,论者写道:“关中的秦国雄长于广大的西北地区,称之为秦文化圈可能是适宜的。秦人在西周建都的故地兴起,形成了有独特风格的文化。虽与中原有所交往,而本身的特点仍甚明显。”关于战国晚期至于秦汉时期的文化趋势,论者指出“秦文化的传布”这一时代特点,“秦的兼并列国,建立统一的新王朝,使秦文化成为后来辉煌的汉代文化的基础”。秦的统一“是中国文化史上的重要转折点”,继此之后,汉代创造了辉煌的文明,其影响,“范围绝不限于亚洲东部,我们只有从世界史的高度才能估价它的意义和价值。”(《东周与秦代文明》,第10~11页,第294页)理解秦文化影响宏远的意义,应当重视“从世界史的高度”进行考察。

秦人接受来自西北的文化影响,应当是没有疑义的。周穆王西行,据说到达西王母之国,为他驾驭车马的,就是以“善御”得“幸”的秦人先祖造父(《史记·秦本纪》)。秦早期养马业的成功,应当借鉴了草原游牧民族的技术。青铜器中被确定为秦器者,有的器形“和常见的中国青铜器有别,有学者以之与中亚的一些器物相比”。学界其实较早已经注意到这种器物,以为可能“模仿中亚的风格”。有学者正确地指出,应当重视秦与西北方向的文化联系,重视秦文化与中亚文化的关联。但是以为郡县制的实行可能来自外来文化影响的看法可能还有待于认真的论证。战国时期,不仅秦国,不少其他诸侯也都实行了郡县制。李学勤指出,“郡县制在春秋时已有萌芽,特别是‘县’,其原始形态可以追溯到西周。到战国时期,郡县制在各国都在推行”(《东周与秦代文明》,第146页,第289~290页)。

有人认为蒙恬抗击匈奴,“斥逐北胡”,最终使得匈奴无法南下,只得西迁,影响了后来的世界民族分布格局。陈序经在考察公元前3世纪中原民族与匈奴的关系时写道:“欧洲有些学者曾经指出,中国的修筑长城是罗马帝国衰亡的一个主要原因。他们以为中国修筑长城,使匈奴不能向南方发展,后来乃向西方发展。在公元四五世纪的时候,匈奴有一部分人到了欧洲,攻击哥特人,攻击罗马帝国,使罗马帝国趋于衰亡。”“长城不一定是罗马帝国衰亡的一个主因,然长城之于罗马帝国的衰亡,也不能说是完全没有关系的。”(陈序经:《匈奴史稿》,中国人民大学出版社2007年版,第184~185页)匈奴向欧洲迁徙的历史动向,有的学者认为自秦始皇令蒙恬经营“北边”起始(比新:《长城、匈奴与罗马帝国之覆灭》,《历史大观园》1985年3期)。有的学者更突出强调同样为蒙恬经营的秦直道的作用(徐君峰:《秦直道道路走向与文化影响》,陕西师范大学出版社2018年版,第158~226页)。相关认识的深化,可能还需要更充备的学术论证。

秦代徐巿东渡,“得平原广泽,止王不来”(《史记·淮南衡山列传》)。所择定的新的适宜的生存空间,《后汉书·东夷传·倭》推定为与“倭”相关的“海外”之“洲”。这或许可以看作东洋航线初步开通的历史迹象。斯里兰卡发现半两钱(〔斯里兰卡〕查迪玛·博嘎哈瓦塔,柯莎莉·卡库兰达拉:《斯里兰卡藏中国古代钱币概况》,《百色学院学报》2017年6期),或许可以作为南洋航线早期开通的文物证明。理解并说明秦文化的世界影响,也是丝绸之路史研究应当关注的主题。

西汉时期匈奴人和西域人仍然称中原人为“秦人”,《史记·大宛列传》《汉书·匈奴传上》及《汉书·西域传下》均有记载。东汉西域人使用“秦人”称谓,见于《龟兹左将军刘平国作关城诵》。肩水金关汉简称谓史料也可见“所将胡骑秦骑名籍”简文(73EJT1:158),“秦骑”身份也值得关注。这些文化迹象,都说明秦文化对中土以外广大区域的影响形成了深刻的历史记忆。远方“秦人”称谓,是秦之辉煌历史的文化纪念。

(本文系作者在为陕西省政府参事室组织编撰、西北大学出版社即将出版的“秦史与秦文化研究丛书”所撰总序基础上改写而成)

《光明日报》( 2021年08月02日 14版)